Ai tempi miei la scuola ricominciava ad ottobre. I pargoli erano una forza lavoro non

indifferente per l’agricoltura e, in una

nazione in cui più del 60% dei suoi abitanti lavorava la terra, si tenevano in

gran considerazione i lavori dei campi che si concludevano, per i bambini, con

la raccolta dell’uva. Ecco perché non si

andava a scuola fino al primo di ottobre.

Il vigneto nella famiglia contadina ha occupato sempre un

posto di rilievo. Esso veniva seguito nell’arco di tutte le stagioni con i

lavori di potatura, legatura e piegatura dei tralci, zappatura del terreno, della cimatura e,

infine, della protezione dell’uva dai predatori naturali come gli uccelli.

Questo ultimo compito mi era stato assegnato da mio nonno a

“Camp ad Mazat” dove una bella e generosa vigna di Lambrusco, che si spandeva

sui filari stesi tra gli alberi di quel campo, attirava l’ingordigia dei vari

volatili . Non era servito a nulla mettere

uno spaventapasseri fatto con gli stracci di casa; l’unico antidoto a questi

animali famelici ̶ decretò mio nonno ̶ era

una persona in carne ed ossa che li facesse fuggire. Ecco perché ero stata

promossa, a 9 anni, “spaventapasseri ufficiale”.

In questa veste, sola soletta, in un grande campo situato in

una zona sperduta che confinava con un bosco rado di sterpi e ginepri mi spostavo su e già per il campo strillando a

squarcia gola appena vedevo un uccello avvicinarsi ai preziosi chicchi. Era un

mestiere, questo, che mi piaceva tantissimo, mi dava totale libertà e mi

faceva sentire utile poiché le mie grida tenevano lontane le bestie. Quando mi ero stancata, mi allungavo vicino a una

fresca sorgente, sbucata lì per caso, ma la cui acqua era di una limpidezza

invidiabile e lì lasciavo galoppare la mia fantasia popolata da castelli fatati

e animali parlanti.

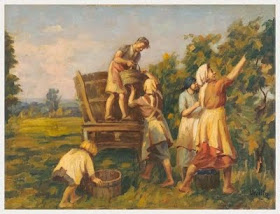

LA VENDEMMIA

Prima di qualsiasi vendemmia era importante la cura con cui i

contadini dovevano lavare ed aggiustare i contenitori del vino dell’anno prima

come tini, botti e damigiane: operazione che veniva fatta nei giorni precedenti

la raccolta dell’uva.

A questo punto si poteva procedere alla vendemmia. In una

bella giornata di sole, che non mancava mai, tutta la famiglia arrivava sul carro

dei buoi con le scale, i cesti e le cesoie.

E via a raccogliere i preziosi chicchi scartando quelli che si erano

imputriditi. La vigna veniva ripulita di tutta l’uva: non ne rimaneva nemmeno

un piccolo grappolo. Questa operazione

veniva fatta in allegria e, per l’ora di

pranzo, grandi cesti erano già stati riempiti con cibo squisitissimo che

mangiavamo seduti nel prato: erano stati aggiunti anche due bei fiaschi di vino

dell’anno prima mentre, per la frutta, avevamo alberi di fichi, di mele, di

pere a portata di mano. Da bere, per i piccoli, c’era l’acqua sorgiva. Erano

giornate intense e faticose, ma nessuno di noi avvertiva la stanchezza,

scacciata dalle canzoni che intonavamo in coro insieme a belle risate.

LA PIGIATURA A

MANO DELL’UVA

|

| La pigiatura dell'uva |

Tuttavia, per noi bambini, il momento più bello della vendemmi arrivava

il giorno dopo, quando l’uva veniva posta in un lungo contenitore, una specie

di cassapanca di legno aperta in alto, per essere pigiata. La cassapanca veniva messa a circa un metro dal suolo e vi veniva fatto un buco che

permetteva al mosto di fuoruscire per essere raccolto con un secchio che veniva

poi versato in una vasca di fermentazione. Questo liquido, al massimo dopo una

settimana, veniva versato nella botte. Il tempo di questa fermentazione

dipendeva dal tipo di uva e dal luogo di produzione. L’uva non veniva mai

lavata perché questa operazione poteva bloccarne la fermentazione.

La cosa strabiliante per noi piccoli era che, cosa rarissima, i bei lavori, una volta tanto venivano assegnati a noi, ovvero erano i bambini

che dovevano entrare in questo contenitore e, con i loro piedini, pigiare i chicchi. Che gioco bellissimo

questa pigiatura! Sotto i nostri piedi sentivamo spaccarsi l’uva che schizzava

contro le pareti e sguazzavamo

all’infinito in un liquido odoroso, senza che nessuno ci sgridasse.

Dopo questa pigiatura, delle vinacce rimaste c’era una

successiva torchiatura il cui composto che fuoriusciva poteva essere trasformato in “grappa”, per gli

esperti o “acquaticcio”, un vinello che doveva essere bevuto, però, nei tre

giorni seguenti.

Dopo la prima fermentazione il contadino raccoglieva il

“vino fiore” che veniva versato nelle botti per diventare Lambrusco, Trebbiano,

Sangiovese… Il primo “vinello” era già pronto per San

Martino (11 novembre).

Dopo la vendemmia si mettevano da parte i più bei grappoli

di uva bianca dolce, che venivano appesi

alle travi della cantina per essere essiccati . I grappoli di uva passa erano poi

offerti per il cenone di fine d’anno come augurio di prosperità (chicchi =

soldi).

Non mancava anche un dolce fatto con il mosto a cui si

aggiungeva la farina, il “sugo d’uva”,

che assumeva un bel colore violetto e che si poteva mangiare solo nel

periodo della vendemmia. Qui sotto la ricetta di mia mamma :

RICETTA DEI SUGHI

D’UVA

Ingredienti: succo d’uva, farina, zucchero.

Per ogni bicchiere di succo d’uva raccolto dalla pigiatura

un cucchiaino raso di farina e un po’ di zucchero.

Il sugo va passato al colino perché sia perfettamente pulito

e non vi rimanga nulla della pigiatura.

A questo punto lo si

mette in un tegamino e lo si fa bollire avendo cura di togliere la schiuma che

si forma. Una volta pronto (5’ di

bollitura) lo si lascia raffreddare.

Quando diventa freddo lo si

amalgama ben bene con la farina e lo zucchero e lo si riporta ad

ebollizione mescolando continuamente fino a che diventi un composto denso e

cremoso. A quel punto è pronto. Lo si lascia di nuovo raffreddare e lo si può servire fresco di frigo.

Buona vendemmia! - Barbara Bertolini ©2017tutti i diritti riservati

Nessun commento:

Posta un commento